『王朝のかさね色辞典』吉岡幸雄著

「かさね色」あるいは「かさねの色目」という日本の色彩文化の流れをさぐるうえで重要な項目がある。

「かさね」は「重」または「襲」という漢字をあてることもある。

わが国は飛鳥、奈良時代を通じて政治体制のみならず文化芸術においても中国の随や唐の影響を大きく受けてきた。それが平安時代に入って菅原道真の進言による遣唐使の廃止 (894年) 以降、しだいにわが国独自の文化、つまり和洋文化が萌芽することになる。

衣裳においても同様で、平安時代もなかごろになると貴族たちの衣裳は今日のきものに通じる直線裁ちの形が完成したのである。直線裁ちにすることによって、下着から数えると三枚から五枚、多いものでは八枚を重ねて着ることができるようになった。「かさね衣裳」は、今日の表現では十二単とよばれるようなものとみてもいい。

そのかさね衣裳は、美しく染めた絹布一枚の大きさをわずかに変えて仕立てて、襟元、袖、裾を少しずつずらして着用する。そのずらすことによってできた色の重なりに、その季節に咲く草木花の彩りを表現するのが王朝貴族のたしなみであった。

そのころは必ずしも衣裳だけではなかった。調度では御簾や机帳が季節の色に染められた。また手紙やそれを包む和紙の彩りにも「かさね色」は多用された。

-

-

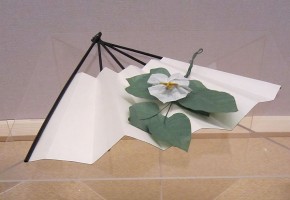

『王朝のかさね色辞典』より「桜の襲」

-

-

『王朝のかさね色辞典』より「桜の襲」

『源氏物語』や『枕草子』などを読むと、衣裳や文 (ふみ) の和紙の彩りに対する「季 (とき) にあひたる」というほめ言葉がたびたびみられる。春なら梅、桜、初夏には菖蒲、杜若、秋なら紅葉というように、季節にあわせてかさね色を選び工夫することが貴族の心がけになってゆく。

そうした色彩の組み合わせをどのように工夫するかは、その当人と仕える女房たちが季節の草木花をあれこれとおもいめぐらせて、染め色をおおらかに決めていったのである。

それがやがて平安時代の終わりころから、色の順序や衣裳の形などをあたかも決まりごとのようにする風潮がでてきた。いわゆる有職故実 (ゆうそくこじつ) である。さらに貴族社会から武家の時代になると、だれにもわかりやすいように教科書的に記された有職故実も出現するようになった。

平安朝文化へのあこがれは、武家の世も、江戸時代に町人が文化の担い手となっても、とだえることはなく、「かさね色」についての有職故実の研究もつづいた。

それらさまざまな説を集大成した『四季色目』(文政十三年=1830年刊) という書物があり、平安時代以降の研究の軌跡を通読することができる。

そのなかに記された色を、実際にどのような技法で染めたらいいのか戸惑いながらも、私は王朝文学などから色の記述を採出して、『延喜式』などを参考に往事の色の再現をつづけてきた。その間、日本の伝統色二百余色を植物染で再現した『日本の色辞典』や、『源氏物語』にあらわれた色をとりあげた『「源氏物語」の色辞典』も上梓した。

しかし、多くの伝統色を再現をしつつも、日本人の繊細な感性の結晶ともいうべき「かさね色」はつねに私の頭から離れないものであった。

『薄様色目』(下) と『かさねのいろめ』(上)

そんななかで、あるとき「薄様色目(うすよういろめ)」という文化九年 (1812年) 発行の古書に出合ったのである。そこには、かさねの色目を染料だけでなく色刷木版の見本があった。色の保存状態もよかった。それをみているうちに、そこに記された二百四十種類のかさねの色を復元してみようという気持ちがわいてきた。

「薄様」とあるから、これは手紙やそれを包む和紙の彩りであることは承知していた。しかし色刷が刷られいることで日本人が育んできた季節の色の理解への近道ようにおもえたのである。しかも、それらは現代にも通じる配色の感性である。

この『薄様色目』を参考にしながら、和紙を中心とした植物染で王朝のかさね色へ挑んだのが本書である。

もっともそこに書かれてある記述や色刷がかならずしもすべて合点のいくものではなかったし、なぜこのような色の組み合わせかと不思議におもえるものもいくつもあった。そのため、私のこれまでの研究や経験をふまえてあらたに染色することにした。

さらに、ここに掲げたかさね色の再現にかんしては、二十一世紀の現代に生きる私の、植物染屋としての勝手な想像も多く入っていることを、冒頭で明らかにしておきたいとおもう。

平成二十三年十一月末日

吉岡幸雄

『王朝のかさね色辞典』

『王朝のかさね色辞典』

吉岡幸雄・著 (紫紅社刊)

好評発売中!

『よしおか工房に学ぶ はじめての植物染め』

『よしおか工房に学ぶ はじめての植物染め』